日本美術散歩 91-97 (海外美術は別ページ)

| 安田火災東郷青児美術館 91.9 | 山種美術館 91.12 | 山口蓬春展 1992.1 | 片岡球子展 92.1 |

| 中村 彝 アトリエ 92.1 | 鏑木清方展 92.1 | 古賀春江展 92.2 | 杉山 寧の世界 92.2 |

| 橋本明治展 92.3 | 郷倉和子展 92.3 | 仙台市博物館 92.4 | 宮城県立美術館 92.4 |

| 三岸好太郎と三岸節子展 92.6 | 加藤近代美術館 92.8 | 夢二郷土美術館 92.10 | 夢二とその世界 92.10 |

| 大原美術館 92.10 | 盛岡橋本美術館 92.11 | 岩橋英遠展 93.1 | 日本の近代美術(静嘉堂) 93.4 |

| 平山郁夫展 93.5 | 向井潤吉アトリエ館 93.7 | 小磯記念美術館 93.8 | ベルツコレクション 93.8 |

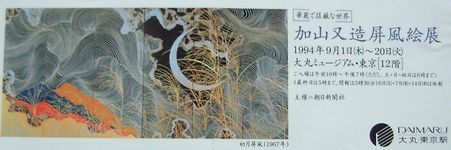

| きらめく漆蒔絵展(徳川)93.10 | 横尾忠則展 94.4 | 加山又造展 94.9 | 茶の美術展(静嘉堂)94.10 |

| 玉堂美術館 94.12 | 御岳美術館 94.12 | 横山大観展 96.1 | 梅原龍三郎展 96.7 |

| 屋島市宝物館 96.10 | 鹿児島美術館 96.11 | 異人館うろこ美術館 97.2 | 春陽展 97.4 |

| 伊藤清永展 97.10 | 佐伯祐三展 97.10 | 笠間日動美術館 97.11 |

目 次 ↑

|

|

|

庭に船越保武の「原の城」などの彫刻があったが、酸性雨で腐食しかかっていたのが心配だ。 常設展には、立派な洋画が結構あり、日動画廊の主人が売れなかったものだけをとって置いたのではなく、むしろ良いものを売らなかったのではないかと思われた。また有名画家のパレットのコレクションもみごたえがあった。 美術館を出て、笠間稲荷に行った。ちょうど菊祭りの最中で賑わっていた。 (1997.11a) 笠間は菊の町といわれているそうで、何とこの菊祭りは今回で90回だそうだ。NHK大河ドラマにあやかって、テーマは”毛利元就”であった。神社が美術館になっていて、雪村の屏風はじめ、笠間ゆかりの画家による屏風が展示されていた。(1997.11t) |

|

|

|

併設展として佐伯祐三展が開かれていた。佐伯は1924年、東京美術学校卒業後、2度にわたって渡欧し、30歳の若さでパリに客死した画家で、パリの街並みをドライなタッチで描ききっている。一旦日本に帰った時には、日本の風景に対する違和感から制作に苦しんだというが、コスモポリタンの日本人の画には、エトランゼの淋しい気持ちがただよっている。(1997.10a) |

|

昨年、文化勲章を受賞された記念の展覧会。画家の名前はここではじめて知った。画を観ると、輪郭のボンヤリとしたやさしい画で、ルノワールの画を思い出すものだ。裸婦や、舞妓さんの絵など、一貫して「女性美」を追求した画家とのこと。(1997.10t)

|

|

|

|

そうしたらこの方の画はモンドリアン調の幾何学的抽象絵画といっても良いものであり、描いていただいた肖像画との落差に、ビックリした。その絵葉書を買って帰った。(1997.4a) ピアノの置いてある壁に主人の肖像画がかかっている。写真を基に書かれたのだが、そっくりに描かれていて来訪者も「オー」と一瞬驚かれる。眼鏡の奥の目、鼻の下がちょっと長く、額の感じ、薄くなった髪の感じなど本当によく描けている。背景は主人の希望で青草色。 この絵を描いていただいて早7年経ち、この頃 この画の中の主人が本人より若くなってきてしまった。マズイ・・・。(1997.4t) |

北野の坂道を上っていくと異人館が並んでおり、突き当たりに展望塔屋が印象的な二階建の洋館が見えてくる。天然石スレート壁が魚の鱗を思わせるため「うろこの家」と呼ばれている。最後の主は、ドイツ人のハリアー氏ということである。うろこの家の展示品にはマイセン磁器のコレクション、エミール・ガレやティファニーのシャンデリアなどがあり、当時のままに保存されている。 敷地内の隣には「うろこ美術館」があり、ユトリロ、ルオー、キスリング、ビュッフェ、マチスなどの洋画のほかに、安井賞受賞作家、神戸の鬼才、堀江優の日本最大のコレクションを観られた 。美術館3階のパノラマ・ラウンジから、神戸の街、港、海が一望できた。 帰りには神戸の中華街で昼食を一緒にした。ささやかなお別れ旅行であった。(1997.2a) |

|

香川出張のついでに周辺の観光をした。平家納経の美しかったことは良く覚えている。(1996.10a)

|

|

鹿児島は日本の近代洋画の推進役であった黒田清輝、藤島武二、和田英作らを生んだところであり、これらの作品が並んでいる。また有島生馬、東郷青児、山口長男など非アカデミズムの画家も輩出しているので、対照的な展示となっている。 西洋美術としては、モネ、ルノワール、シスレー、セザンヌ、ボナール、マチス、カンディンスキー、ピカソ、ダリなども揃った立派なコレクションであった。 工芸品としては、薩摩切子が美しかった。(1996.11a) |

|

|

|

人物画はルノワールにはるかに及ばないが、風景画はなかなかのものである。中国の「長安街」や「富士山図」などはなかなか迫力があり、なんとなくぼやけた感じのルノワールの風景画よりも迫力がある。(1996.7a)

|

|

|

|

お正月なので、この絵画展を催したと思われる。「神州第一峰」は金地に、黒と白で富士山や、山々、雲を描き、日の出を赤にしてアクセントになっている。足立美術館からのコレクションなのだが、ここの美術館へはいつかキット行ってみたいと思う。庭園が広く大観の「無我」や栖鳳、深水、龍子、松園などの近代名画を沢山収蔵しているのだ。(1996.1t) |

|

|

|

展示室は小さいが、荻原守衛、高村光太郎、ロダンなどの彫刻から、浅井忠、岸田劉生、中村彝、佐伯祐三などの絵画も展示されており、鄙には稀なこ洒落た美術館であった。 (1994.12a) |

|

|

|

その玉堂美術館が青梅市の御岳にあるので、散歩を兼ねて出かけてみた。昭和19年に御岳に疎開して以来、84歳でなくなるまでこの地に住んだ場所である青梅線の御岳駅で下車、多摩川の御岳橋っをわたったところにある。玉堂の画は川の画が一番印象的であるが、このような風光明媚の場所であったからこそそのような画が描けたのだということがよく分かった。(1994.12a)

|

|

|

|

南宋の油滴天目茶碗はちょっと観ると内側にぶつぶつがあり、なんとなく蕁麻疹に見えるといったら、家内に怒られた。でも良く観ると灰青色の斑点なので、見方によっては美しいという人がいることは理解できる。これを意図して作ったのなら素晴らしいが、単なる出来損ねなのではないのだろうか。また怒られそうだが、どうしてもこれでお茶を飲む気がしない。(1994.10a)

|

|

|

|

|

|

|

|

20世紀美術もここまでくると、世紀末美術といったほうがよいのかもしれない。 ラフォーレ原宿は、オノボリサンの集まる原宿の交差点にある。そこでちょっと若者の雰囲気に浸ってみたというのが、正解なのだろう。(1994.4a) |

|

|

|

お茶をやってい家内に「大名茶」のカタログを買って、美術館を後にした。(1993.10a)

|

|

|

|

これは今からちょうど100年前の1893年に同博物館の前身であるヴュルデンベルク王立産業博物館に購入されたベルツ教授の日本美術コレクションである。ライプチッヒ大学のベルツ博士は1876年(明治9年)に東京大学医学部の前身である東京医学校の内科学教授に就任し、当初の任期2年を大幅に越える1905年まで日本に滞在し、日本医学の近代化に大きな足跡を残している。 私自身日本画についてはそれほどの知識を持ち合わせてはいないが、明治維新以降急速に変化していく日本画の当時の様子がタイムカプセルからそのまま出てきたという印象であり、なかなか見ごたえのあるものであった。

医師の中には美術に造詣の深い人が少なくないことは古今東西を通していえることであるが、このような大量の作品の購入には当時としてもかなり多額の資金を必要としたのではあるまいか。(1993.8a)

|

|

|

|

小磯記念美術館はこの人工島のひとつにある。周囲は無機質な雰囲気で、建物も味気ないものであるが、小磯良平の作品はすばらしい。女性のさまざまな面が柔らかなタッチで描かれていた。

お土産に、絵葉書を買って帰った。(1993.8a) |

|

|

|

アトリエを兼ねた自宅と水彩と素描を中心とする作品が多数世田谷区に寄贈されたのである。建物自体は古い民家であり、このような画の雰囲気とマッチしていた。 ただ一つ驚いたのは、アングルの泉も模写が展示されていて、これがすこぶる上手なことであった。若い日にヨーロッパで研鑚を積んだ油絵の技法で日本の古い民家を書き続けた向井の原点がそこにあった。(1993.7a) |

|

|

|

偶然平山郁夫展をやっていたので、さらによい思い出となった。平山は東京芸大の学長として有名であるが、まとめて画を見たのは初めてである。確か東京の近代美術館でも一点だけ見た記憶があるが、そのときはあまり感心せず、学長必ずしも画の名手とは限らないと決め付けていた。今回まとめてみると、今までの感想は一部は正しいが、大部分は誤りであることが分かった。 平山について言えることは、人物画は下手である。特に顔の表現はひどく感情の全くない無機質な顔が並んでいる。でもこれが仏像の表現としては最適である。 平山は風景画が上手である。云ってみれば、日本画風の写真家、あるいは写真家風のの日本画学者なのである。水彩も上手で、教師としては一流なのであろう。特にシルクロードにらくだが連なっていく幻想的な画は素晴らしい。(1993.5a)

|

|

|

|

静嘉堂文庫は世田谷の西の端でとても緑深い高台にある。庭園はまるで山の中を歩いてようだ。帰りがずっと下っていき岡本民家園まで歩いた。ここは茅葺の家、土蔵が復元されていて江戸時代の農家を再現しています。中に入ってお茶も自由に飲めます。縁側に坐るととてものどかな気分となります。(1992.10t)

|

|

|

| 画業70年記念展である。美しい風景画が並んでいた。北海道生れの画家らしく、北の海を題材にした画が素晴らしかった。日本画ではあるが、一瞬の光や動きを描ききった作風は、印象派に共通するものがあるような気がした。(1993.1a) |

|

|

|

この美術館は、郷土出身の洋画家・橋本八百二が昭和50年に創立した私設美術館である。 まずクールベ、ドービニー、ミレーなどバルビゾン派の作品が並んでいる。 次の部屋には橋本自身の作品が展示されている。彼の作品は、岩手山、民俗芸能、馬市場など郷里の風景・風俗が中心であるが、どれも迫力に富んでいる。館内はまるで迷路のようであり、民芸品や民具も展示されており、屋上には南部曲家も置かれている。美術館自体が一つの芸術作品であるともいえる(1992.11a)

|

|

|

|

エル・グレコの「受胎告知」は素晴らしい。ピサロの「りんご採り」、クールベの「秋の海」はきれいで私は好きだ。ホドラーの「樵夫」は有名だ。私が結構好きなデユフィーの「ドーヴィルの競馬場」はフォーヴの色彩だし、カンジンスキー、クレー、ポロックと続く。 児島虎次郎の選別のよさが感じられた。日本の画家では、藤田嗣治の「舞踏会の前」の中の女性のかっきりと見開いた目が凄かった。関根正二の「信仰の悲しみ」も印象的だ。(1992.10t) 私は、この時はM先生と二人で学会を抜け出して出かけた。日本にもこんな素晴らしい美術館があることにいたく感激した。エルグレコの「受胎告知」、ロートレックの「マルトX夫人の像」、ゴーギャンの「かぐわしき大地」、もローの「雅歌」、セガンティーニの「アルプスの真昼」、ホドラーの「樵夫」などは素晴らしかった。ミロ、ニコルソン、フォートリエ、ポロック、フォンタナ、スラージュ、フランシス、ジョーンズなどの現代絵画も勉強になった。日本の洋画も素晴らしい作品が多く、古代エジプト・中国の美術の他、バーナード・リーチ、富岡憲吉、河合寛次郎、浜田庄司の焼物、芹沢・棟方の作品など圧倒的な迫力であった。 二人で酒屋に入り、量り売りの地酒を飲んだ。M先生はその酒の入った陶器の壷が面白いといって、仙台の自宅まで送らせていた。学会を抜け出した好い1日であった。(1992.10a) |

|

|

|

この展覧会では、河村幸次郎コレクションの「女十題」や「長崎十二景」のような夢二の代表作と夢二郷土美術館の所蔵作品が一堂に展示されており、夢二の全体像を把握することができた。

(1992.10a) |

|

|

|

|

|

|

|

中に入ってさらに驚いた。内外の有名画家の画が並んでいる。国内作家としては牛島憲之の作品が多かった。 西洋画としてはフジタのものの他に、ワイエスの作品が6点も並んでいた。 列挙すると。1.ビューティー・マーク(金髪の上半身裸婦)、2.ウィーンフィールドのポーチ(木造の建物の入口)、海辺の猟犬(農場の建物に背を向けた犬)、3.ホーキング(鷹狩を思わせる金髪青年の横顔)、4.鳥の巣(庇の上には鳥の巣があり、その下にはモジャモジャ髪の中年女性)、5.決闘(海岸の岩と櫂)とその習作、6.ヘンハウス(鶏小屋?)である。 このアメリカの画家の作品をこんなに沢山観たのははじめてである。ひとこと静謐という言葉がぴったりとする画ばかりであった。(1992.8a) (追記1)この建物は昭和5年(1930年)に、秩父銘仙買継業「柿原商店」の店舗として建築され、その後、秩父織物組合事務所として使われていたものである。1981年、内部の一部を改装して加藤近代美術館となり、土蔵のギャラリーが有名だったが、2002年春閉館してしまった。建物など5件は、国登録文化形化財となり、2004年4月17日に「ちちぶ巡礼と民話のやかた」として リニューアルオープンしたそうです。(2005.6.19) (追記2)マイミクのえみ丸さんの日記で、加藤近代美術館にあったワイエスの《ビューティー・マーク》が、名古屋の画廊「ギャラリー・タカミ」にあり、今年の春にワイエス展も開かれているとの情報があった。1992年に買ってきた図録と照合すると、出てきたのはこの《ビューティーマーク》だけのようである。他の作品はどこにいったのだろうか。(2008.12.3) |

|

|

|

好太郎の画は、蝶々や貝の画のように静謐な作品と、ルオー張りの荒々しい作品の対象が目立った。一方、三岸節子の作品は女性には珍しく力のこもった作品がおおかった。好太郎が夭折しなければ、晩年にはこのような画をかいていたのではないか と勝手に想像した。(1992.5a) |

|

|

|

それよりも、佐藤忠良記念館が最高であった。帽子やこのはずくの像はなんとなく和む彫刻であった。ここにだけはもう一度来てみたいと思った。

(1992.4a) |

|

|

|

常長は伊達政宗の命を受け、1613年10月28日に仙台月の浦を発ち、太平洋を渡ってメキシコ、キューバを経て、スペインに上陸、フランスに寄ったのち、イタリアに着き、1615年11月3日にヴァチカンで教皇パオロ五世に謁見して、伊達政宗の親書を奉呈している。しかし彼が大西洋と太平洋を越えて、フィリッピンを通って帰国した頃には、わが国はキリシタン禁圧に急激に傾き、悲劇の運命が待ち構えていた。 17世紀ヨーロッパで作られたと思われる「悲しみのマリア」はこのことと無関係ではあるまい。(1992.4a)

|

| 郷倉和子展ー花の詩ー四季のうつろい: 有楽町アートフォーラム

|

| 郷倉千靭の娘、和子の展覧会である。やさしく繊細な筆致でかかた花鳥画は、みな同種同好のものであったが、それなりに和むものであった。(1992.3a)

|

|

|

|

輪郭線といっても、ベルナールなどが試みたクロワソニズムとも異なっている。それはその中にある抑えた美しい色によるのではなかろうか。

チケットの「鶴と遊ぶ」などは大傑作である。この画は島根県立博物館蔵とされている。東京でよいものを観られた。感謝。(1992.3a) |

|

杉山の絵は卓抜の描写と厳格な構成がその特徴であるが、その名称も難しい漢字を使った意味深長なものであった。暦、生、水、盈、気、季、芯、穹などはまさしく名画であり、私たちをここに連れてきてくれた小さな広告に感謝したい。(1992.2a) (追記) 杉山はこの難しい一字題については「朝陽字鑑精粋」という本を参照していた。これは古文字を辞典風に整理したものである。漢字はもともとプリミティブな絵から生まれてきたものであるが、杉山は「絵とも文字とも区別のつかない世界」に強くこころひかれ、さまざまな事物や概念を形象化しようとしてきた。彼の抽象傾向画は、このような意図を背景に描かれてきたのであり、彼が視覚化しようとした事物や概念が一方では画となり、他方では一字題となっているのである。 |

|

|

今回はシュールレアリスムの古賀春江のものが中心であったが、その他にも名品が多く、カタログを買ってきて、ゆっくり楽しむことにした。 常設作品の中では、福田平八郎の「雨」、安井曽太郎の「金蓉」、東山魁夷の「道」などが忘れがたい作品である。(1992.2a)

|

|

|

|

一葉、三遊亭円朝、蟹と童、二人ずれ、桜姫などはまことに名品である。(1992.1a) |

|

|

展示されている作品のカタログだけで済ませるのは、もったいないと思い、しっかりとした画集を購入した。今回の展覧会にはその大部分が展示されていたのと、カタログの色彩が今一つであったからである。(1992.1a )

|

|

|

|

しかし初期の作品は「三熊野の那智の御山」のように純日本画だ。しかし「山湖」くらいからだんだん変わってくる。静物画を描き始めた頃からはグンとモダンな画となる。洋画から日本画に転向した作家だけあって、色のグラデーションが日本画っぽくなく深みがあり、「蓬春モダニズム」といわれるのがうなずける。 ひまわり、アジサイ、ケシ、椿など花の絵は色彩もきれいで、果物鉢、花瓶が染付けであったり、赤絵であったり伊万里であったりで、細密な模様が何とも美しく描かれていた。 アジサイの挿してある花瓶がいすに乗っている画は今回はなかったが、切手になっている。(1992.1t)

|

|

|

|

山種美術館は、山種証券の関連施設で、素晴らしい日本画のコレクションで有名である。 いまは9階では日本橋界隈ゆかりの画家たちの作品が、8階には平成3年の新収蔵品が展示されていた。収蔵品の多さにくらべ、展示スペースが狭いので、ごく限られた作品しか見られないのは残念である。 日本橋界隈ゆかりの画家としては、鏑木清方、今村紫紅、小林古径、平福百穂、松岡映丘、川崎小虎、奥村土牛、伊藤深水、前田青邨、安田靫彦などの有名画家であった。分厚い立派なカタログを買って帰った。(1991.12a) |

|

|

|

ゴッホの「ひまわり」のうち二つが日本に来た。その一つは戦災で焼けてしまったが、もう一つが新宿の安田火災東郷青児美術館にある。相変わらずのゴッホかぶれで、これを見に出かけた。ゴッホとセザンヌとゴーギャンが並べて別室に陳列されている。58億円も投資された「ひまわり」は流石に迫力がある。ここでの発見はグランマ・モーゼスに遭遇したことで、その素朴さに驚かされた。日本にもなかなか良い美術館がある。(1991.9a)

|

笠間日動美術館の開館25周年記念でセザンヌ展をやっていたので、電車でわざわざ笠間に出かけた。

笠間日動美術館の開館25周年記念でセザンヌ展をやっていたので、電車でわざわざ笠間に出かけた。 国際フォーラムで東京インターナショナル・アート・フェスティバルが開かれた。国内外の80画廊から1000点以上の名品が出品されていた。一体これだけのものを誰が買うのかと心配になった。バブルがはじけて、不良債権化しつつある絵画をこのような形で売りさばこうとしてしているのではないかとも考えた。

国際フォーラムで東京インターナショナル・アート・フェスティバルが開かれた。国内外の80画廊から1000点以上の名品が出品されていた。一体これだけのものを誰が買うのかと心配になった。バブルがはじけて、不良債権化しつつある絵画をこのような形で売りさばこうとしてしているのではないかとも考えた。

自宅に自分の肖像画が掛かっている。これは3月末に定年退官した際に、記念品としていただいたものである。私のスナップ写真ををもとに描いていただいた画家が春陽会所属だったので、実際にどのような画を描かれているのかを観にいった。

自宅に自分の肖像画が掛かっている。これは3月末に定年退官した際に、記念品としていただいたものである。私のスナップ写真ををもとに描いていただいた画家が春陽会所属だったので、実際にどのような画を描かれているのかを観にいった。 3月末には私が定年退官になるので、長らくいっしょに働いてくれたK先生と二人、尼崎の学会場を抜け出して神戸に出かけた。

3月末には私が定年退官になるので、長らくいっしょに働いてくれたK先生と二人、尼崎の学会場を抜け出して神戸に出かけた。

ちょっと時間が取れたので、抜け出して美術館に行った。

ちょっと時間が取れたので、抜け出して美術館に行った。 梅原はどう見てもルノワールの弟子である。

梅原はどう見てもルノワールの弟子である。

玉堂美術館からさらに上流に遊歩道をさかのぼっていくと、小さな美術館がある。御岳渓谷の散歩の終点としてちょうど良い場所にあり、思わずここでお茶をしたくなる。

玉堂美術館からさらに上流に遊歩道をさかのぼっていくと、小さな美術館がある。御岳渓谷の散歩の終点としてちょうど良い場所にあり、思わずここでお茶をしたくなる。 父親が美術好きで、美術書が沢山あった。その中に近代日本画の三大画家は横山大観、竹内栖鳳、川合玉堂の三人であると書いた本があったことを覚えている。

父親が美術好きで、美術書が沢山あった。その中に近代日本画の三大画家は横山大観、竹内栖鳳、川合玉堂の三人であると書いた本があったことを覚えている。 もちろんお目当ては、国宝の曜変天目茶碗である。南宋の時代のものだが良くぞ日本に残っているものだ。これはまあまあきれいである。天然痘の周りがコバルト色なのが良い。美的感覚よりも希少価値が先行しているらしい。世界でもこのようなものは数点しかないようだ。

もちろんお目当ては、国宝の曜変天目茶碗である。南宋の時代のものだが良くぞ日本に残っているものだ。これはまあまあきれいである。天然痘の周りがコバルト色なのが良い。美的感覚よりも希少価値が先行しているらしい。世界でもこのようなものは数点しかないようだ。 大きな屏風絵である。「しだれ桜」にかかる満月は素晴らしかった。また「初月屏風」も良かった。後者には、新月、すすき、波が描かれているようだが、波の描き方は具象を超越した不思議な絵であった。(1994.9a)

大きな屏風絵である。「しだれ桜」にかかる満月は素晴らしかった。また「初月屏風」も良かった。後者には、新月、すすき、波が描かれているようだが、波の描き方は具象を超越した不思議な絵であった。(1994.9a)

スピリチュアル・ポップというのだそうだ。「滝の宇宙と神話世界」という名称もついている。ガラスの向うにいろいろな対象物があり、これが蛍光灯で輝いているものだ。色自身はきれいだが、なんともは派手すぎる。

スピリチュアル・ポップというのだそうだ。「滝の宇宙と神話世界」という名称もついている。ガラスの向うにいろいろな対象物があり、これが蛍光灯で輝いているものだ。色自身はきれいだが、なんともは派手すぎる。 さすが徳川御三家の一つの美術館。大名の嫁入り道具、大名茶その他贅を尽くした品物が陳列されている。漆蒔絵のものが多く、江華やかな調度品である。その道の人にはそれぞれ垂涎のものであろうが、私には猫小判的境地であった。

さすが徳川御三家の一つの美術館。大名の嫁入り道具、大名茶その他贅を尽くした品物が陳列されている。漆蒔絵のものが多く、江華やかな調度品である。その道の人にはそれぞれ垂涎のものであろうが、私には猫小判的境地であった。 ドイツのリンデン博物館所蔵のベルツ・コレクションを観た。

ドイツのリンデン博物館所蔵のベルツ・コレクションを観た。 前の年にできたこの美術館には是非出かけたいと思っていた。関西で用事があったので、ちょっと足を伸ばした。神戸の市長は頭のよい人で、六甲の方の山を崩し、その土を海岸にベルトコンベアで運び、山は住宅地、海は人工の島としたのである。しかもこの資金はドイツからの借款とし、返す頃には為替レートが円に有利に変わり、そのため随分安い費用でこれらの開発ができたのだという。

前の年にできたこの美術館には是非出かけたいと思っていた。関西で用事があったので、ちょっと足を伸ばした。神戸の市長は頭のよい人で、六甲の方の山を崩し、その土を海岸にベルトコンベアで運び、山は住宅地、海は人工の島としたのである。しかもこの資金はドイツからの借款とし、返す頃には為替レートが円に有利に変わり、そのため随分安い費用でこれらの開発ができたのだという。

向井潤吉の画は、古い日本の懐かしい風景であり、ほとんど同じ趣向のものである。世田谷区の住人ということで、世田谷美術館の分館となるのだという。

向井潤吉の画は、古い日本の懐かしい風景であり、ほとんど同じ趣向のものである。世田谷区の住人ということで、世田谷美術館の分館となるのだという。 富山大学に行ったついでに、富山県立近代美術館に行ってみた。ここにはなかなかユニークな常設展があり、けっこう楽しめた。

富山大学に行ったついでに、富山県立近代美術館に行ってみた。ここにはなかなかユニークな常設展があり、けっこう楽しめた。 今回の展覧会では近代の美術を中心に展示されている。中でも印象に残ったのは、橋本雅邦の「龍虎図屏風」。稲妻が走る波の荒い海に龍が2匹、多分雌雄であろう。向かい合う陸地竹林になっていて雌雄の虎がやはり牙をむいている。虎の方が少し腰が引けて弱そう・・・。

今回の展覧会では近代の美術を中心に展示されている。中でも印象に残ったのは、橋本雅邦の「龍虎図屏風」。稲妻が走る波の荒い海に龍が2匹、多分雌雄であろう。向かい合う陸地竹林になっていて雌雄の虎がやはり牙をむいている。虎の方が少し腰が引けて弱そう・・・。 盛

盛 岡

岡 に講演を頼まれて行った。初めての街である。講演の開始時間までちょっと間があったので、駅からタクシーで橋本美術館に乗り付けた。かなり山の中にある。

に講演を頼まれて行った。初めての街である。講演の開始時間までちょっと間があったので、駅からタクシーで橋本美術館に乗り付けた。かなり山の中にある。 主人の学会行きに連れていってもらい、初めて岡山の地を踏んだ。

主人の学会行きに連れていってもらい、初めて岡山の地を踏んだ。 展覧会の副題は「いま岡山は、夢二いろ」となっている。大正ロマンを代表する画家としての評価は高く、「夢二式美人画」の創始者である。

展覧会の副題は「いま岡山は、夢二いろ」となっている。大正ロマンを代表する画家としての評価は高く、「夢二式美人画」の創始者である。

秩父の加藤近代美術館に行った。もちろんそれが主目的ではなく、秩父の散歩が目的であったのだが、美術館の前に立って驚いた。これは街道沿いの古い商家である。

秩父の加藤近代美術館に行った。もちろんそれが主目的ではなく、秩父の散歩が目的であったのだが、美術館の前に立って驚いた。これは街道沿いの古い商家である。 札幌で暇を見つけて、道立美術館に行ったが、あいにくその日は休みだったので、隣の三岸好太郎美術館に入った。

札幌で暇を見つけて、道立美術館に行ったが、あいにくその日は休みだったので、隣の三岸好太郎美術館に入った。 すばらしい州之内コレクションが待っていた。林武の「星娘嬢」、猪熊弦一郎の「葉を持つ女」、岸田劉生の「真田久吉氏像」、松本竣介の「白い建物」、長谷川りん二郎の「猫」などは印象的な画であった。

西洋画ではカンジンスキーの音楽的な画が印象的であった。

すばらしい州之内コレクションが待っていた。林武の「星娘嬢」、猪熊弦一郎の「葉を持つ女」、岸田劉生の「真田久吉氏像」、松本竣介の「白い建物」、長谷川りん二郎の「猫」などは印象的な画であった。

西洋画ではカンジンスキーの音楽的な画が印象的であった。 仙台ゆかりの文物が陳列されていた。とくに慶長遣欧使節として世界を旅した仙台藩士「支倉常長」の肖像画が重要文化財として残っている。

仙台ゆかりの文物が陳列されていた。とくに慶長遣欧使節として世界を旅した仙台藩士「支倉常長」の肖像画が重要文化財として残っている。

橋本明治の画は、はっきりとした輪郭線に囲まれているのが特徴である。

しかも美しい女性をモチーフとした画が多く、安心してみていられる。

橋本明治の画は、はっきりとした輪郭線に囲まれているのが特徴である。

しかも美しい女性をモチーフとした画が多く、安心してみていられる。 山手線のなかにあった小さな広告を見て、ここを訪れた。今回は作品とその基になった素描が並べてあるものが多かったので、とても参考になった。

山手線のなかにあった小さな広告を見て、ここを訪れた。今回は作品とその基になった素描が並べてあるものが多かったので、とても参考になった。 ここにはわが国の近代美術の素晴らしいコレクションがある。残念ながらスペースの関係で一度に常設展とすることが出来ないのである。やはりこのような作品は郊外の大美術館に置いて、いつでもその全貌を俯瞰できるようにすべきである。またこの美術館は高速道路のそばに建っているが、折角の名品が排気ガスでやられてしまうのではないかと心配になった。

ここにはわが国の近代美術の素晴らしいコレクションがある。残念ながらスペースの関係で一度に常設展とすることが出来ないのである。やはりこのような作品は郊外の大美術館に置いて、いつでもその全貌を俯瞰できるようにすべきである。またこの美術館は高速道路のそばに建っているが、折角の名品が排気ガスでやられてしまうのではないかと心配になった。

新日本画の祖とも言われる山口蓬春の画は、確かにモダンだ。

新日本画の祖とも言われる山口蓬春の画は、確かにモダンだ。